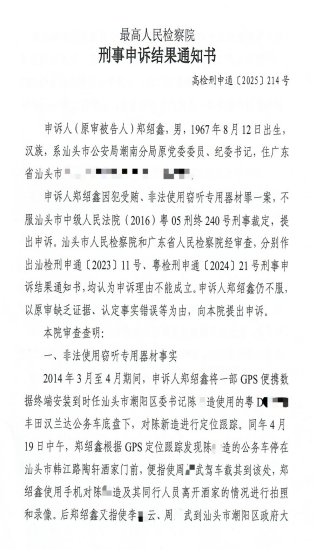

近日,一起刑事申诉案件引发法律界关注。原广东省汕头市公安局潮南分局党委委员、纪委书记郑绍鑫因受贿罪、非法使用窃听专用器材罪被判刑后,向最高人民检察院提出申诉。最高检于2025年出具《刑事申诉结果通知书》(高检刑申通〔2025〕214号),维持原判。但申诉人对该文书提出多项质疑,引发社会关注。

案件背景:举报官员后被追责

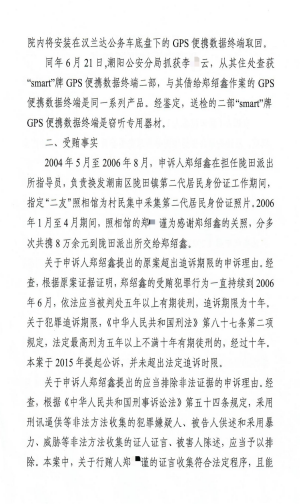

公开资料显示,郑绍鑫因2014年使用GPS设备跟踪时任潮阳区委书记陈某公务车,在其以网络发帖匿名举报被删除后,于2014年6月21日直接到市纪委举报,并接受了纪委邢某的询问笔录。当日,潮阳区公安分局以“非法使用窃听专用器材罪”对郑绍鑫立案侦查。同年,汕头市检察院重启对郑绍鑫2006年涉嫌受贿案的调查。后被以“非法使用窃听专用器材罪”和“受贿罪”判处3年6个月有期徒刑。值得注意的是,该受贿案曾因证据问题在2006年中止调查。

2016年,汕头市纪委工作人员在“错误事实”签名中对郑绍鑫称:“汕头市纪委无人接过举报”,2025年2月,汕头市纪委在约谈中向郑绍鑫确认,其2014年举报陈某的内容“部分属实”,包括违规拨款给私立学校、减免房地产项目配套费等,相关资金已被追缴。但纪委以“不属于犯罪事项”为由,未对陈某提起公诉。郑绍鑫质疑,陈某2019年落马后仅以涉案2000余万元被轻判,与当年公告的“涉案1.1亿”相差悬殊。对于为何11年未答复举报,纪委解释称郑绍鑫被羁押导致“无法告知”,并引用监察与司法衔接机制说明管辖分工。郑绍鑫对此回应称“强烈请求不要玩弄百姓”。

申诉焦点:最高检文书被指“逻辑矛盾”

郑绍鑫对最高检《通知书》提出三点主要质疑:

追诉时效争议《通知书》改变了原判把2006年立案前调查认定为侦查、从而适用追诉期限延长的裁定,认定受贿罪“法定最高刑为五年以上”,故2015年提起公诉未超追诉期限。但原判最终量刑为2年6个月。申诉人认为,若认定“五年以上”正确,则原判属“轻判”,检察机关应抗诉;若认定错误,则案件已超追诉期限。

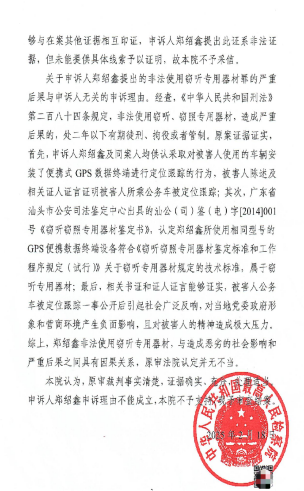

窃听器材罪“后果缺失”

原判认定“消息披露后”导致“投资项目搁置“的后果,没有叙述载明“消息是怎样进行披露”的犯罪过程,但申诉人提交新证据称,涉事公司2014年才注册,而所谓“2013年投资协议”系伪造,且所谓“消息披露”实为陈某本人散布。最高检未直接回应该证据,仅称“造成恶劣社会影响”,但未阐明具体后果。此外,鉴定报告中的器材检测数据与使用记录矛盾,疑似伪造。

关键证据未被评述

申诉人称,其提交的行贿人郑某瑾笔录显示,证言系遭威胁后作出,且存在“凌晨讯问”等问题,但《通知书》以“未提供具体线索”为由未予采信。此外,申诉人指控原判未充分考量郑某国自筹资金退赃及供述"分赃"的关键证据,但最高检未予评述。

申诉人指出,原判认定其受贿全部赃款,但证据显示退赃人郑某国自筹资金退还并供述“分赃”,且新证据证明“严重后果”及鉴定结论存伪,但法院仍维持有罪判决。

最新进展:当事人呼吁重新审查

目前,郑绍鑫已向最高检提交补充材料,呼吁相关部门重新审查,要求对证据效力及法律适用作出明确回应。其强调:“作为举报人,却因举报行为被追责,希望司法机关依法复查。”

截至发稿,最高检尚未就申诉人的最新诉求公开回应。本案后续进展,有待进一步关注。